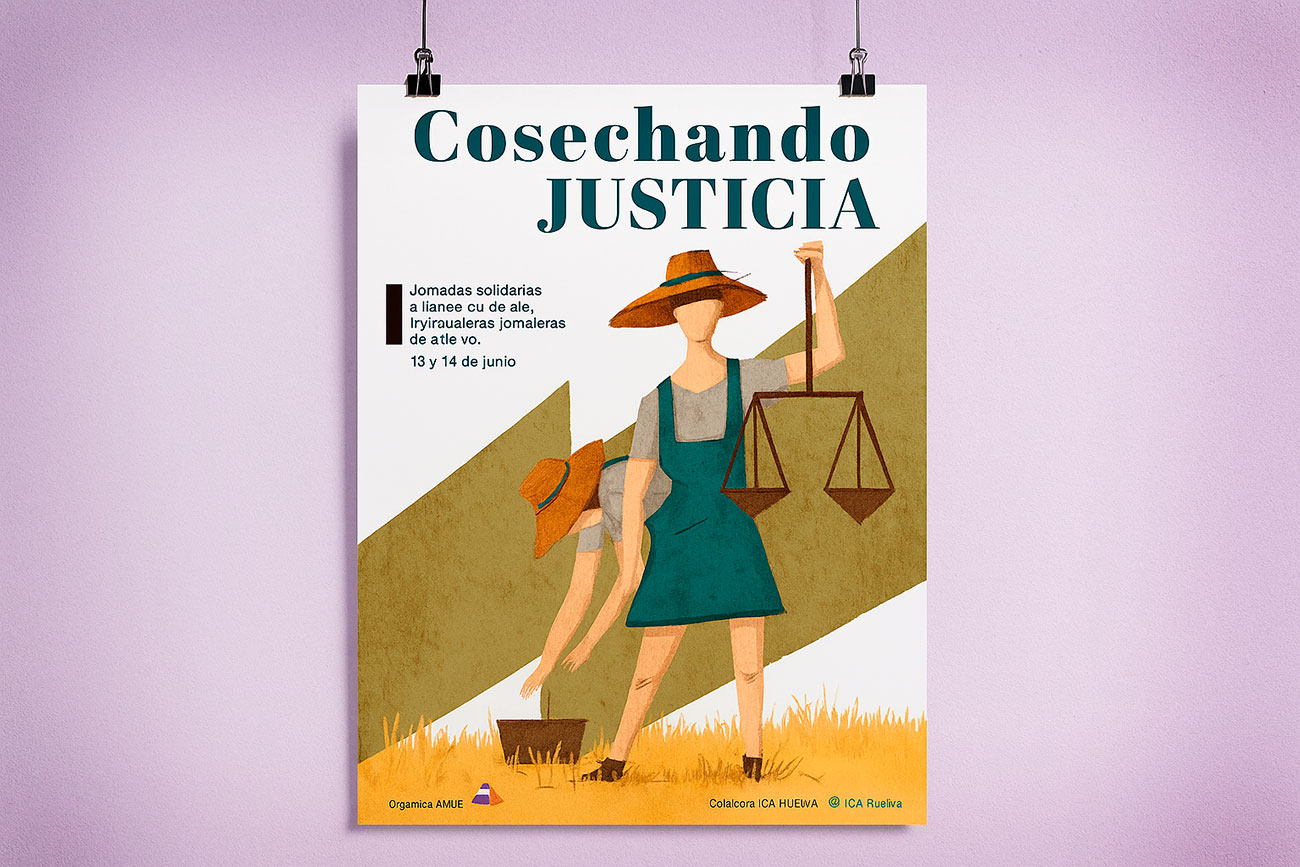

Bajo el título “Cosechando Justicia” AMJE se propuso, en estrecha colaboración con el Colegio de la Abogacía de Huelva, llevar a cabo unas jornadas críticas, formativas y performativas sobre la realidad de las trabajadoras temporeras que, cada año, se emplean en las campañas agrícolas en nuestro país.

En concreto y por su importancia económica, así como por el número de personas a las que afecta y sus particulares condiciones de trabajo, nos centramos en aquellas trabajadoras traídas de sus países de origen para atender la cosecha del fruto rojo de Huelva.

Con el fin de dar voz a la mayor cantidad de agentes posible, se plantearon unas jornadas de dos días en los que pudimos escuchar a abogadas y abogados expertos, juristas que nos ilustraron sobre el campo normativo, representantes de la patronal agrícola, así como a activistas, organizaciones sindicales y entidades que trabajan sobre el terreno y que son quienes mejor conocen la realidad de estas trabajadoras.

La voz principal, sin embargo, entendimos que debía tenerla quienes efectivamente hacen posible la cosecha de los frutos del campo. Una mayoría de trabajadoras, mujeres de origen magrebí, sobre cuyos hombros recae gran parte de la fuerza de trabajo que sostiene este motor económico.

La realidad del campo onubense parte por ser consciente de que el desarrollo agrícola suma un 11% del PIB de la provincia, generando unos ingresos anuales de más de 1200 millones de euros e implicando hasta 100 000 personas trabajadoras.

De ellas aproximadamente la mitad son extranjeras y un porcentaje importante, hasta 13.000 mujeres, son contratadas a través del Programa GECO (Gestión colectiva de contratación en origen) por medio del que se organiza un sistema de migración circular, imprescindible ante la falta de opciones nacionales para hacer frente a las campañas.

En la propia estructura GECO se empiezan a apreciar ya riesgos y situaciones de abuso. Nos encontramos con una normativa pensada para cubrir las necesidades de una importante actividad económica, pero que se proyecta sobre los cuerpos y proyectos de personas en situación de gran vulnerabilidad.

Contratos de trabajo fijos discontinuos que, durante cuatro años, vinculan a la persona trabajadora a un único empleador/a del que depende el sueldo y el sustento, sin oportunidad de cambio o sustitución, salvo supuestos graves y tasados. Ello condiciona gravemente la capacidad de estas mujeres de denunciar los abusos, por miedo a quedar fuera de GECO y no ser llamadas en la siguiente campaña. Las trabajadoras que nos ofrecieron su testimonio nos hablaron, una y otra vez, de estos miedos y presiones.

Hay una ausencia clamorosa de formación e información, unida a un proceso de selección de personal fuertemente controlado por la autoridad laboral marroquí y caracterizado por escoger a quienes en peor condición están para reclamar sus derechos. El rostro de la trabajadora del campo se corresponde con el de una mujer marroquí de mediana edad, de ámbito rural, analfabeta, que no habla español y que tiene en su país varios hijos y familiares que dependen de ella.

Junto a esta migración, en principio ordenada, la realidad del campo convive con las miles de personas que residen en asentamientos irregulares y que se configuran como auténticos Guetos donde se carece de las mínimas condiciones básicas de cobijo, aseo y saneamiento. Estas personas son ignoradas la mayor parte del año, a excepción de las fechas de la campaña, cuando su fuerza de trabajo es exigida.

Sobre la situación de estos asentamientos, el informe del Relator de Naciones Unidas del año 2020 no deja lugar a dudas acerca de las deplorables condiciones que se afrontan.

En Huelva el relator especial que visitó un asentamiento de trabajadores y trabajadoras migrantes, cuyas condiciones materiales se sitúan, “entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo. Habida cuenta de que las condiciones imperantes en Huelva son sencillamente inhumanas y el predominio de la sociedad multinacional en el sector local y mundial de la fresa, el relator especial se propone contribuir a vigilar y mejorar las condiciones laborales sin escrúpulos que prevalecen en la zona.”

La falta de actuación de la Administración Pública ante esta realidad es, así mismo, tremendamente llamativa. No existen a nivel local, provincial o autonómico programas de atención sanitaria especializada, ni sistemas de acogida públicos, de atención a las personas menores de edad, mediadores culturales o programas de formación y/o capacitación.

El sistema de acogida y atención descansa íntegramente en las espaldas del tercer sector, asociaciones y personas voluntarias que intentan poner un poco de dignidad ante un vacío institucional que se ejemplificó en nuestras jornadas, donde la presencia institucional de las autoridades del territorio fue tremendamente escasa.

Nuestras conclusiones pasan, necesariamente, por una revisión del proyecto GECO y su enfoque, que debe procurar una mayor atención y protección a las personas trabajadoras, reconocerles la libertad expresa de cambiar de empleador/a de una campaña a otra, si así lo desean, e imponer obligaciones específicas de formación y asistencia de carácter público, no descansando únicamente en el empresariado, sino implicando también a las Administraciones.

El programa debe, además, abrirse de forma trasparente a más operadores y empresas del sector, al estar excesivamente controlado por una minoría de las mismas.

Resulta imperativo contar con una red institucional mínima que actúe como presupuesto para la continuidad del programa y que garantice la acogida, atención y formación de las personas migrantes que se hallan en el territorio.

Establecer programas específicos para atender a las mujeres migrantes partiendo del entendimiento y respeto cultural mutuo, promoviendo desde las Administraciones la figura de los y las mediadoras culturales que abran espacios de acceso de las trabajadoras al sistema, sin que exista percepción de riesgo para ellas.

Multiplicar los recursos de la inspección de trabajo para asegurar el cumplimiento estricto de la normativa tanto en lo que respecta a las condiciones laborales como de acogida y sustento.

Potenciar la labor de las organizaciones sindicales como garantes de los derechos de las personas trabajadoras asegurando una mayor representatividad de todas las sensibilidades en la redacción y aprobación del Convenio Colectivo, cerrado a día de hoy entre una sola organización empresarial y sindical.

Se impone un abordaje integral de la realidad de los asentamientos que implique a todas las instituciones, incluido el Estado, mediante un plan de acogida integral que cuente con una dotación presupuestaria propia y un cronograma de acción cuyo objetivo sea poner fin, con alternativas habitacionales, a la proliferación en nuestra tierra de guetos de no derecho.